地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1): 214-234.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.013

罗林1)( ), 常祖峰1),*(

), 常祖峰1),*( ), 尹功明2), 毛泽斌3), 华钧1), 陈刚1)

), 尹功明2), 毛泽斌3), 华钧1), 陈刚1)

收稿日期:2024-04-25

修回日期:2024-07-11

出版日期:2025-02-20

发布日期:2025-04-09

通讯作者:

常祖峰

作者简介:罗林, 男, 1991年生, 2017年于中国科学院大学获矿物学、岩石学、矿床学硕士学位, 工程师, 主要从事活动构造研究, E-mail: 1091282610@qq.com。

基金资助:

LUO Lin1)( ), CHANG Zu-feng1),*(

), CHANG Zu-feng1),*( ), YIN Gong-ming2), MAO Ze-bin3), HUA Jun1), CHEN Gang1)

), YIN Gong-ming2), MAO Ze-bin3), HUA Jun1), CHEN Gang1)

Received:2024-04-25

Revised:2024-07-11

Online:2025-02-20

Published:2025-04-09

Contact:

CHANG Zu-feng

摘要:

程海-宾川断裂带是一条长达200km的全新世活动断裂带。近期研究发现, 在该断裂带上的赤田村边坡剖面揭露出错距很大的地震断层、地震楔、软沉积物变形、砂脉等古地震现象。通过卫星遥感影像解译及野外地质地貌调查、边坡剖面的清理与实测和详细的地层描述, 并结合地层年代学样品测试等工作开展了古地震研究。研究结果表明: 1)边坡剖面揭露出NW向和NE向2组断层。根据各地层单元的沉积特征、地层切盖关系和标志层位错, 以及崩积楔、软沉积物变形、砂脉等现象, 认为这里存在1次强烈地震事件, 据AMS 14C年龄推算, 古地震事件发生的时间为( 910±30)~( 100±30) BP。2)地震断层产生的最大垂直同震位移量为4.0m, 据震级与断层位移量的经验公式估算出其矩震级(MW)为7.3级, 与云南地区历史强震的同震位错量相比, 其震级可能与1515年永胜 7.3级地震的规模相似。文中研究结果弥补了程海-宾川断裂带上古地震资料的不足, 延长了古地震记录的历史, 对开展本区地震危险性区划、重大工程地震危险性分析具有重要的实际价值。

罗林, 常祖峰, 尹功明, 毛泽斌, 华钧, 陈刚. 程海-宾川断裂带一次古强震事件的发现[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 214-234.

LUO Lin, CHANG Zu-feng, YIN Gong-ming, MAO Ze-bin, HUA Jun, CHEN Gang. DISCOVERY OF A STRONG PALEOSEISMIC EVENT IN THE CHENGHAI-BINCHUAN FAULT ZONE[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 214-234.

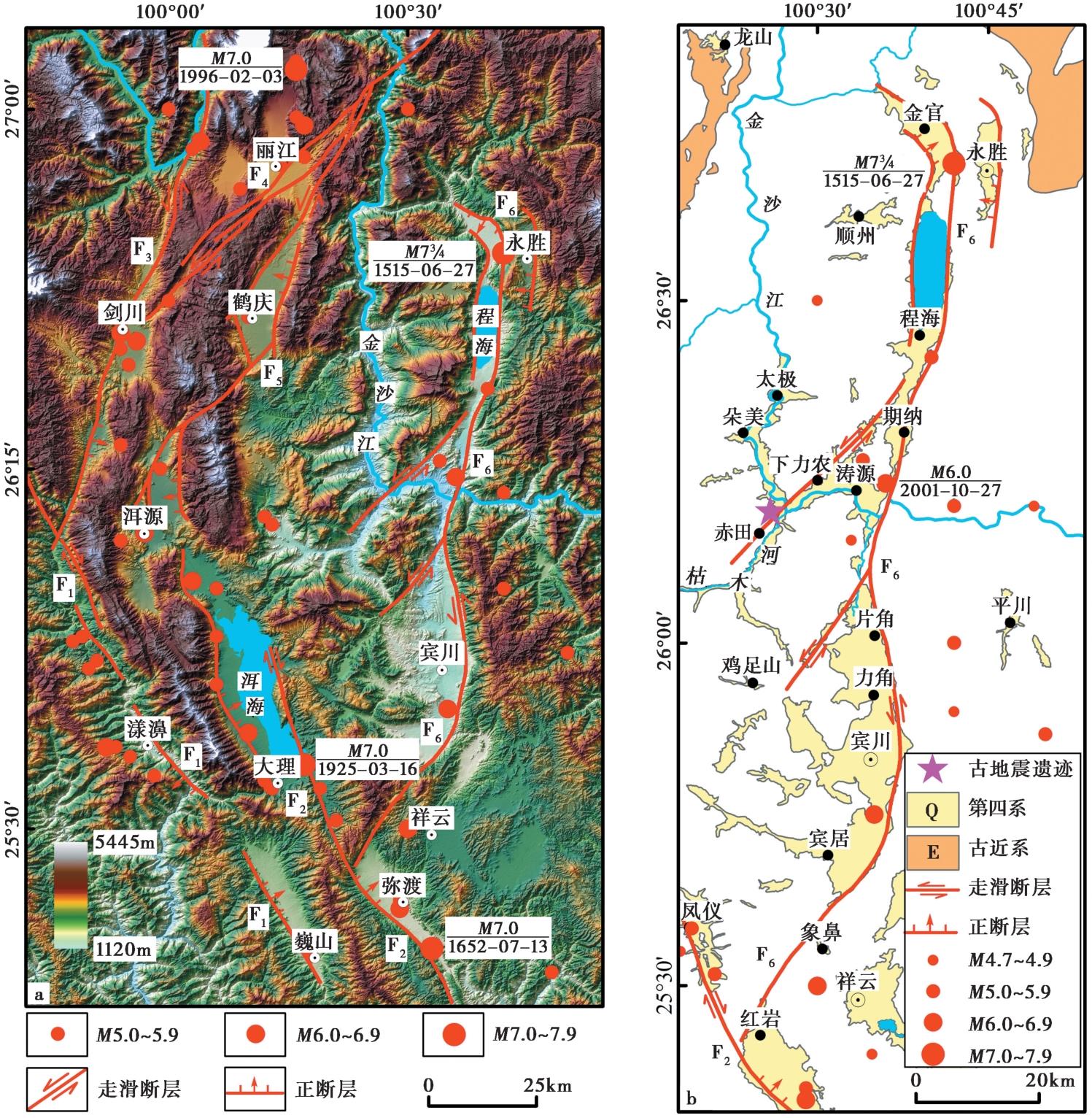

图1 a 滇西北地区主要活动断裂分布图; b 程海-宾川断裂带平面展布图 图a修改自文献(国家地震局地质研究所等, 1990); 图b修改自文献(Yang et al., 2021)。F1维西-乔后断裂; F2红河断裂; F3龙蟠-乔后断裂; F4丽江-剑川断裂; F5鹤庆-洱源断裂; F6程海-宾川断裂

Fig. 1 Location of main active faults in northwest Yunnan(a) and distribution of Chenghai-Binchuan fault zone(b).

图2 程海-宾川断裂带上古地震遗迹位置示意图 a 程海-宾川断裂带涛源盆地段0.8m分辨率的高分2号影像; b 古地震遗迹周边地貌照片(镜向NW); c 赤田村古地震遗迹剖面照片(镜向NW)

Fig. 2 Schematic diagram of the location of paleoearthquake remains in the Chenghai-Binchuan fault zone.

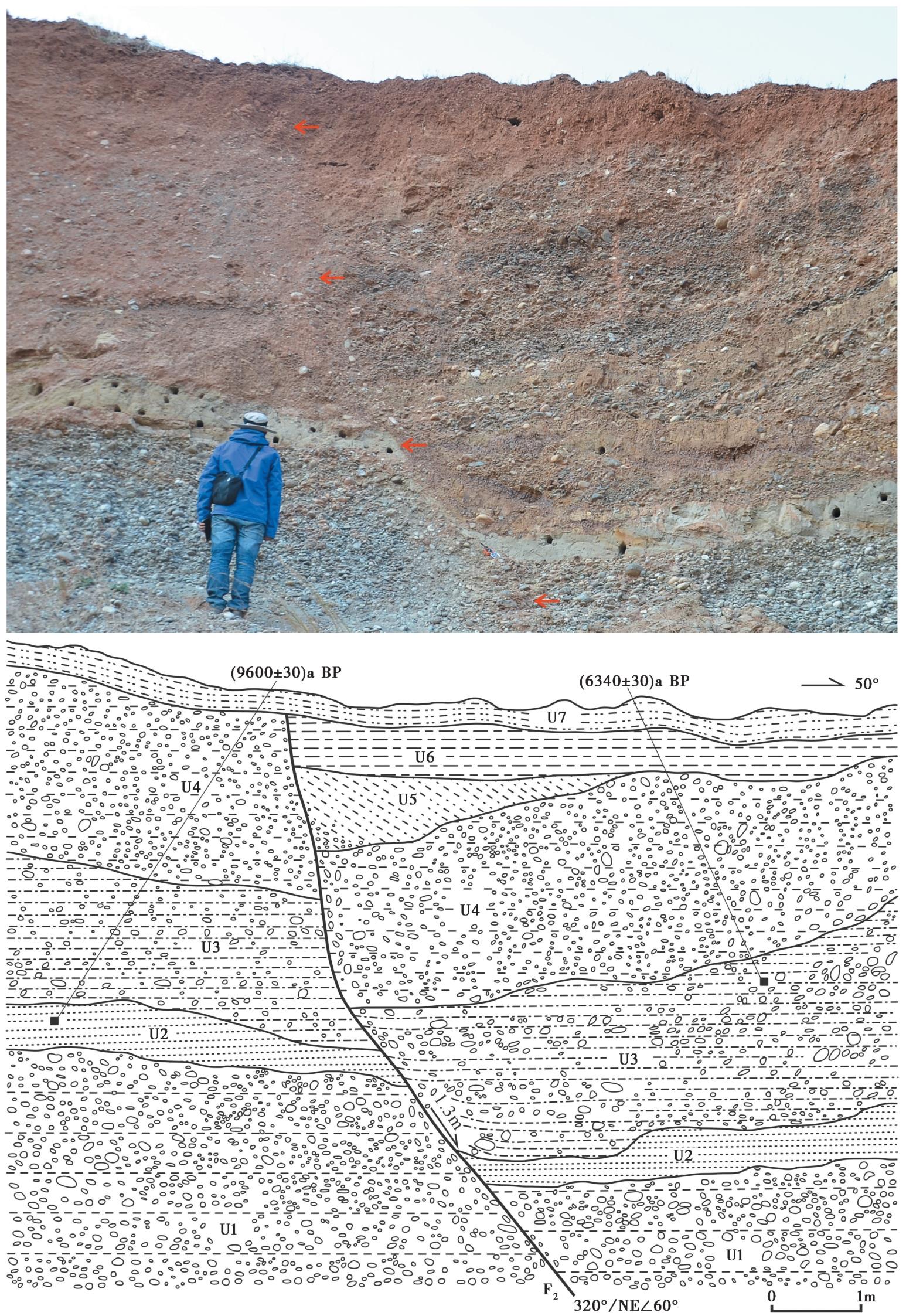

图3 边坡西南角NW向断层照片和素描图 U1 灰白色砾石层; U2 灰色粉细砂层; U3 砾石层(透镜体); U4 黄褐色含砾石黏土层; U5 灰褐色含黏土砾石层; U6 崩积楔; U7 褐红色古土壤层; U8 灰黄色黏土层; U9 棕红色含钙质结核黏土层

Fig. 3 Photo and sketch of NW strike fault at the southwest corner of the slope.

图4 边坡东北侧NW向断层照片和素描图 U1 灰白色砾石层; U2 灰色粉细砂层; U3 黄褐色含砾石黏土层; U4 灰褐色含黏土砾石层; U5 崩积楔; U6 灰黄色黏土层; U7 棕红色含钙质结核黏土层

Fig. 4 Photo and sketch of NW strike fault on the northeast side of the slope.

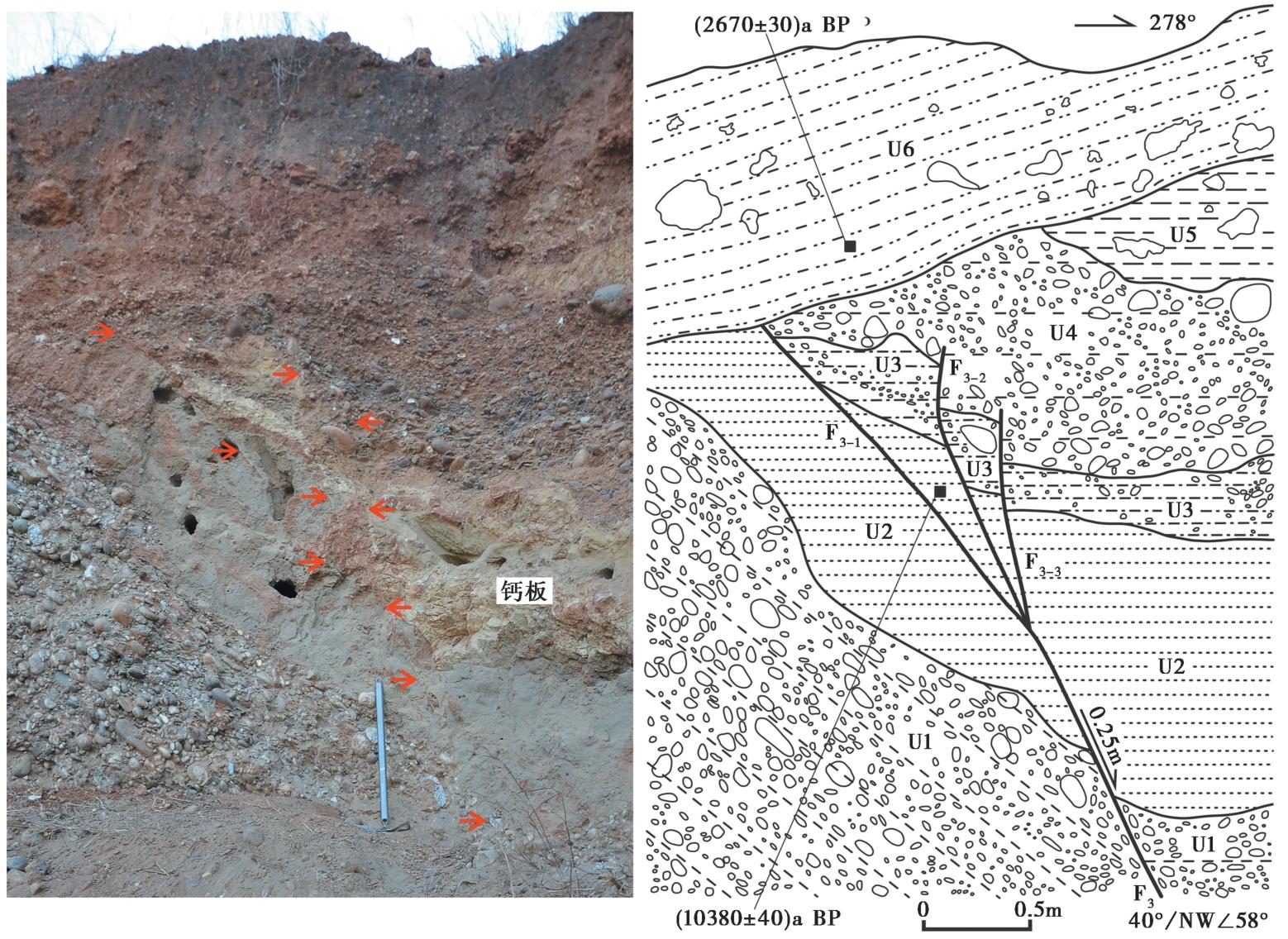

图5 边坡西南端NE向断层照片和素描图 U1 灰白色砾石层; U2 灰色粉细砂层(含钙板); U3 黄褐色含砾石黏土层; U4 灰褐色含黏土砾石层; U5 灰黄色黏土层; U6 棕红色含钙质结核黏土层

Fig. 5 Photo and sketch of NE strike faults at the southwest end of the slope.

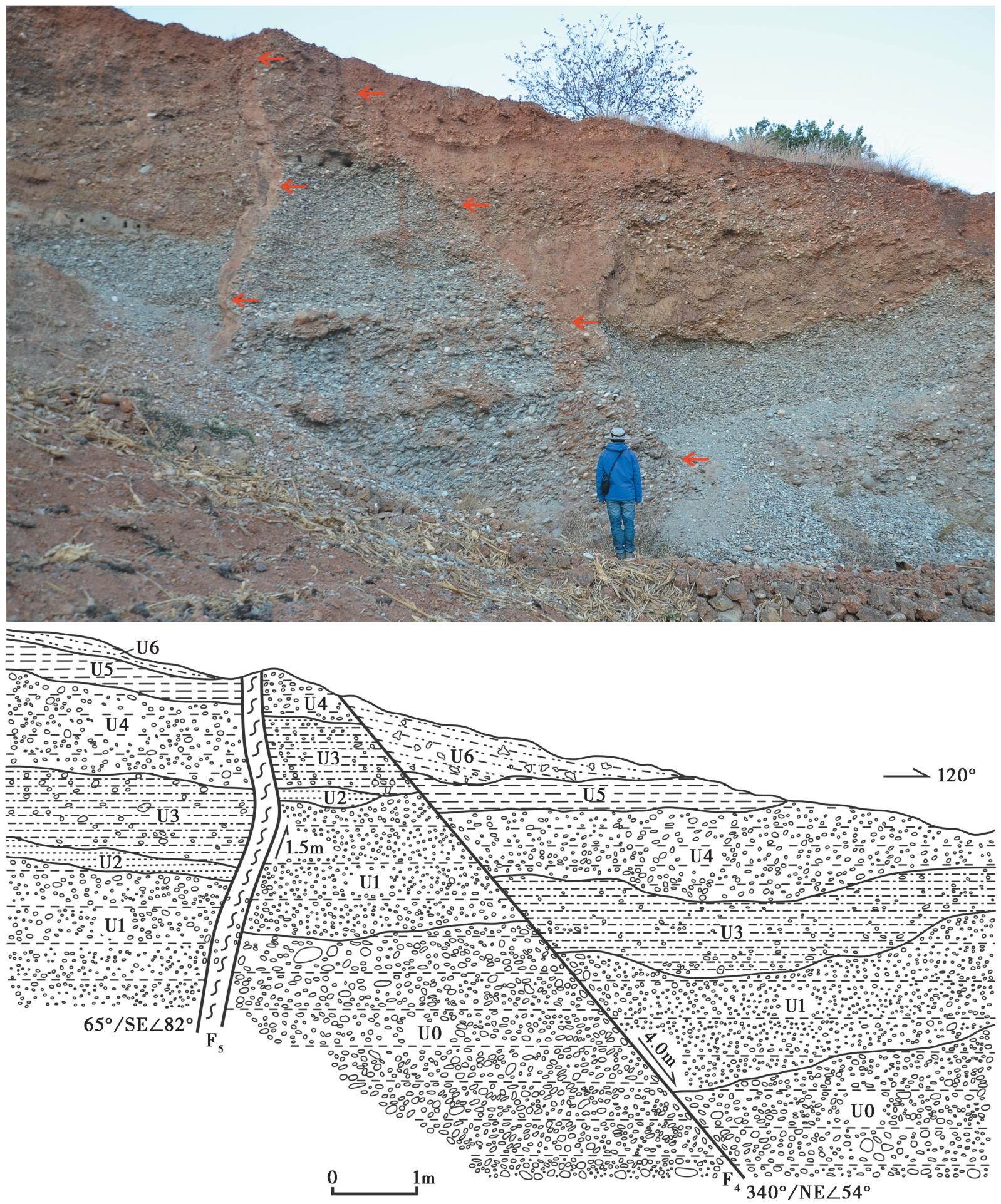

图6 边坡东北端NE和NW向断层照片和素描图 U0 灰白色砾石层, 砾径10~15cm; U1 灰白色砾石层, 砾径2~3cm; U2 灰色粉细砂层; U3 黄褐色含砾石黏土层; U4 灰褐色含黏土砾石层; U5 灰黄色黏土层; U6 棕红色含钙质结核黏土层

Fig. 6 Photo and sketch of NE and NW strike faults at the northeast end of the slope.

| [1] |

常祖峰. 2021. 1515年云南永胜 73/4级大地震遗迹[J]. 地震地磁观测与研究, 42(S1): 176—178.

|

|

|

|

| [2] |

邓起东, 陈立春, 冉勇康. 2004. 活动构造定量研究与应用[J]. 地学前缘, 11(4): 383—392.

|

|

|

|

| [3] |

杜远生, 余文超. 2017. 地震和非地震引发的软沉积物变形[J]. 古地理学报, 19(1): 65—72.

|

|

|

|

| [4] |

樊文杰, 崔效锋, 赵小艳. 2022. 滇西北地区现今构造应力状态及其与地震的关系[J]. 地震学报, 44(4): 632—643.

|

|

|

|

| [5] |

高云鹏, 刘静, 韩龙飞, 等. 2023. 古地震事件震级或强度大小限定的讨论[J]. 地质力学学报, 29(5): 704—719.

|

|

|

|

| [6] |

国家地震局地质研究所, 云南省地震局. 1990. 滇西北地区活动断裂[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

Institute of Geology, State Seismological Bureau, Seismological Bureau of Yunnan Province. 1990. The Active Faults in Northwest Yunnan[M]. Seismological Press, Beijing (in Chinese).

|

|

| [7] |

虢顺民, 向宏发, 张靖, 等. 1988. 1515年云南永胜地震形变带和震级讨论[J]. 地震研究, 11(2): 153—162.

|

|

|

|

| [8] |

韩竹君, 徐杰, 虢顺民, 等. 1993. 滇西北伸展构造区的构造特点及其动力学研究[J]. 中国地震, 9(2): 138—145.

|

|

|

|

| [9] |

黄小巾, 吴中海, 黄小龙, 等. 2018. 滇西北程海-宾川断裂带第四纪分段活动性的构造地貌表现与限定[J]. 地球科学, 43(12): 4651—4670.

|

|

|

|

| [10] |

黄小龙, 吴中海, 吴坤罡, 等. 2016. 滇西北永胜地区主要活动断裂与活动构造体系[J]. 地质力学学报, 22(3): 531—547.

|

|

|

|

| [11] |

阚荣举, 张四昌, 晏凤桐, 等. 1977. 我国西南地区现代构造应力场与现代构造活动特征的探讨[J]. 地球物理学报, 20(2): 96—109.

|

|

|

|

| [12] |

李光容, 金德山. 1990. 程海断裂带挽近期活动性研究[J]. 云南地质, 9(1): 1—24.

|

|

|

|

| [13] |

李腊月, 刘峡, 万永魁, 等. 2021. GPS观测与数值模拟揭示的滇西北地区地壳形变特征及主要断层运动变化[J]. 地质学报, 95(11): 3205—3219.

|

|

|

|

| [14] |

李智敏, 李文巧, 李涛, 等. 2021. 2021年5月22日青海玛多 MS7.4 地震的发震构造和地表破裂初步调查[J]. 地震地质, 43(3): 722—737. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2021.03.016.

|

|

|

|

| [15] |

刘光勋, 李方全, 李桂荣. 1986. 我国滇西北地震活动区的活动构造与应力状态[J]. 地震地质, 8(1): 1—14.

|

|

|

|

| [16] |

刘静, 申旭辉, 徐岳仁, 等. 2009. 拉萨那林拉卡断裂带晚第四纪古地震研究[J]. 地震地质, 31(2): 265—275. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2009.02.007.

|

|

|

|

| [17] |

刘静, 徐锡伟, 李岩峰, 等. 2007. 以海原断裂甘肃老虎山段为例浅析走滑断裂古地震记录的完整性: 兼论古地震研究中的若干问题[J]. 地质通报, 26(6): 650—660.

|

|

|

|

| [18] |

刘祖荫, 皇甫岗, 金志林. 1999. 一九七〇年通海地震[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

|

|

| [19] |

马瑾. 1988. 滇西北发震构造条件及其与鲜水河断裂带的对比[J]. 地震地质, 10(4): 35—43.

|

|

|

|

| [20] |

潘家伟, 白明坤, 李超, 等. 2021. 2021年5月22日青海玛多 MS7.4 地震地表破裂带及发震构造[J]. 地质学报, 95(6): 1655—1670.

|

|

|

|

| [21] |

冉勇康, 邓起东. 1999. 古地震学研究的历史、现状和发展趋势[J]. 科学通报, 44(1): 12—20.

|

|

|

|

| [22] |

宋方敏, 汪一鹏, 俞维贤, 等. 1998. 小江活动断裂带: 中国活断层研究专辑[M]. 北京: 地震出版社:1—237.

|

|

|

|

| [23] |

吴中海, 龙长兴, 范桃园, 等. 2015. 青藏高原东南缘弧形旋扭活动构造体系及其动力学特征与机制[J]. 地质通报, 34(1): 1—31.

|

|

|

|

| [24] |

向宏发, 虢顺民, 冉勇康, 等. 1986. 滇西北地区的现代构造应力场[J]. 地震地质, 8(1): 15—23.

|

|

|

|

| [25] |

谢富仁, 刘光勋, 梁海庆. 1994. 滇西北及邻区现代构造应力场[J]. 地震地质, 16(4): 329—338.

|

|

|

|

| [26] |

许志琴, 杨经绥, 李海兵, 等. 2011. 印度-亚洲碰撞大地构造[J]. 地质学报, 85(1): 1—33.

|

|

|

|

| [27] |

姚文倩, 王子君, 刘静, 等. 2022. 2021年青海玛多 MW7.4 地震同震地表破裂长度的讨论[J]. 地震地质, 44(2): 541—559. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2022.02.016.

|

|

|

|

| [28] |

俞维贤, 侯学英, 周瑞琦, 等. 1991. 澜沧-耿马地震的地表破裂特征[J]. 地震研究, 14(3): 203—214.

|

|

|

|

| [29] |

云南省地质矿产局. 1990. 云南省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.

|

|

Yunnan Bureau of Geology and Mineral Resources. 1990. Regional Geology of Yunnan Province[M]. Geological Publishing House, Beijing (in Chinese).

|

|

| [30] |

张建国, 周瑞琦, 吴伯黔, 等. 1997. 丽江7.0级地震地表破裂与形变特征[J]. 地震研究, 20(1): 60—67.

|

|

|

|

| [31] |

张培震, 闵伟, 邓起东, 等. 2003. 海原活动断裂带的古地震与强震复发规律[J]. 中国科学(D辑), 33(8): 705—713.

|

|

|

|

| [32] |

周光全, 王晋南, 王绍晋, 等. 2002. 永胜6.0级地震的地质构造背景及发震构造[J]. 地震研究, 25(4): 356—361.

|

|

|

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [1] | 陈建业, 杨晓松. 汶川地震断裂带粒度分布特征:对地震碎裂机制的约束[J]. 地震地质, 2014, 36(2): 368-379. |

| [2] | 侯康明, 熊振, 李丽梅. 对江苏省溧阳2次破坏性地震发震构造的新认识[J]. 地震地质, 2012, (2): 303-312. |

| [3] | 赵伯明, 徐锡伟. 汶川MS 8.0地震断层与地震灾害初步分析[J]. 地震地质, 2008, 30(4): 839-854. |

| [4] | 周庆, 徐锡伟, 于贵华, 陈献程, 何宏林, 尹功明. 汶川8.0级地震地表破裂带宽度调查[J]. 地震地质, 2008, 30(3): 778-788. |

| [5] | 李莹甄, 高国英, 高歌, 李志海. 新疆乌鲁木齐地区震源深度分布与断层关系研究[J]. 地震地质, 2008, 30(2): 534-543. |

| [6] | 周翠英, 王铮铮, 蒋海昆, 李永红, 吴延河. 华东地区现代地壳应力场及地震断层错动性质[J]. 地震地质, 2005, 27(2): 273-288. |

| [7] | 徐锡伟, 陈文彬, 于贵华, 马文涛, 戴华光, 张志坚, 陈永明, 何文贵, 王赞军, 党光明. 2001年11月14日昆仑山库赛湖地震(MS8.1)地表破裂带的基本特征[J]. 地震地质, 2002, 24(1): 1-13. |

| [8] | 张素灵, 许建东, 曹华明, 王春华. 地震断层作用对地下输油(气)管道破坏的分析[J]. 地震地质, 2001, 23(3): 432-438. |

| [9] | 李家灵, 晁洪太, 崔昭文, 赵清玉. 1668年郯城8(1/2)级地震断层及其破裂机制[J]. 地震地质, 1994, 16(3): 229-237. |

| [10] | 任金卫, 李玶. 四川西昌1850年地震地表破裂特征研究[J]. 地震地质, 1993, 15(2): 97-106. |

| [11] | 杨章, 郭恒祖, 丁德轩, 徐道尊. 新疆特克斯-昭苏地震断层的发现及有关问题的讨论[J]. 地震地质, 1988, 10(3): 21-27. |

| [12] | 靳雅敏, 于新昌. 华北地区小震综合断层面解的动态变化[J]. 地震地质, 1987, 9(4): 19-31. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||