地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1): 189-213.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.012

收稿日期:2024-06-24

修回日期:2024-11-18

出版日期:2025-02-20

发布日期:2025-04-09

通讯作者:

张竹琪

作者简介:陈倩, 女, 1996年生, 2022年于中国地震局地质研究所获地球物理专业硕士学位, 主要从事地震危险性研究, E-mail: 1103342930@qq.com。

基金资助:Received:2024-06-24

Revised:2024-11-18

Online:2025-02-20

Published:2025-04-09

Contact:

ZHANG Zhu-qi

摘要:

文中根据地震地质和深部探测资料构建了太原盆地东、西2条边界断裂精细的三维几何模型, 并基于该几何模型构建了太原盆地的地块-断层运动学模型。模型约束主要来源于包含137个站点的GPS速度场及已有的区域构造研究结果。按照先验信息的特点, 设计了多个模拟方案, 反演太原盆地及其两侧块体的旋转矢量、盆地内部应变率和边界断裂长期滑动速率与闭锁系数分布。对比各方案的反演结果, 获得了对GPS观测拟合较好且符合已知区域应变主轴特征的最优模型。反演结果显示: 太原盆地水平主张应变优势方向为NW向, 垂直轴旋转呈顺时针方向; 太原盆地西侧和东侧块体在欧亚基准下向SEE差异运动, 且绕垂直轴的逆时针旋转差异显著; 太原盆地西边界交城断裂为正断兼右旋活动, 东边界太谷断裂为右旋兼正断活动。地块-断层运动学的特征表明, 太原盆地的地壳运动及变形受到了来自西边界拉张和东边界走滑剪切的共同作用, 导致盆地发生近NNE向右旋剪切和NW向拉张, 并作顺时针垂直轴旋转。模型结果还显示, 交城断裂和太谷断裂全段呈大面积高闭锁区, 综合已有的古地震研究结果, 文中研究表明交城断裂发生7.5级以上地震紧迫程度较高, 太谷断裂具备发生约6.7级强震的能量基础, 太原盆地附近发生强震的可能性需引起关注和进一步研究。

陈倩, 张竹琪. 太原盆地地壳形变特征及其反映的强震危险性[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 189-213.

CHEN Qian, ZHANG Zhu-qi. CRUSTAL DEFORMATION CHARACTERISTICS AND RELEVANT SEISMIC HAZARD OF THE TAIYUAN BASIN[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 189-213.

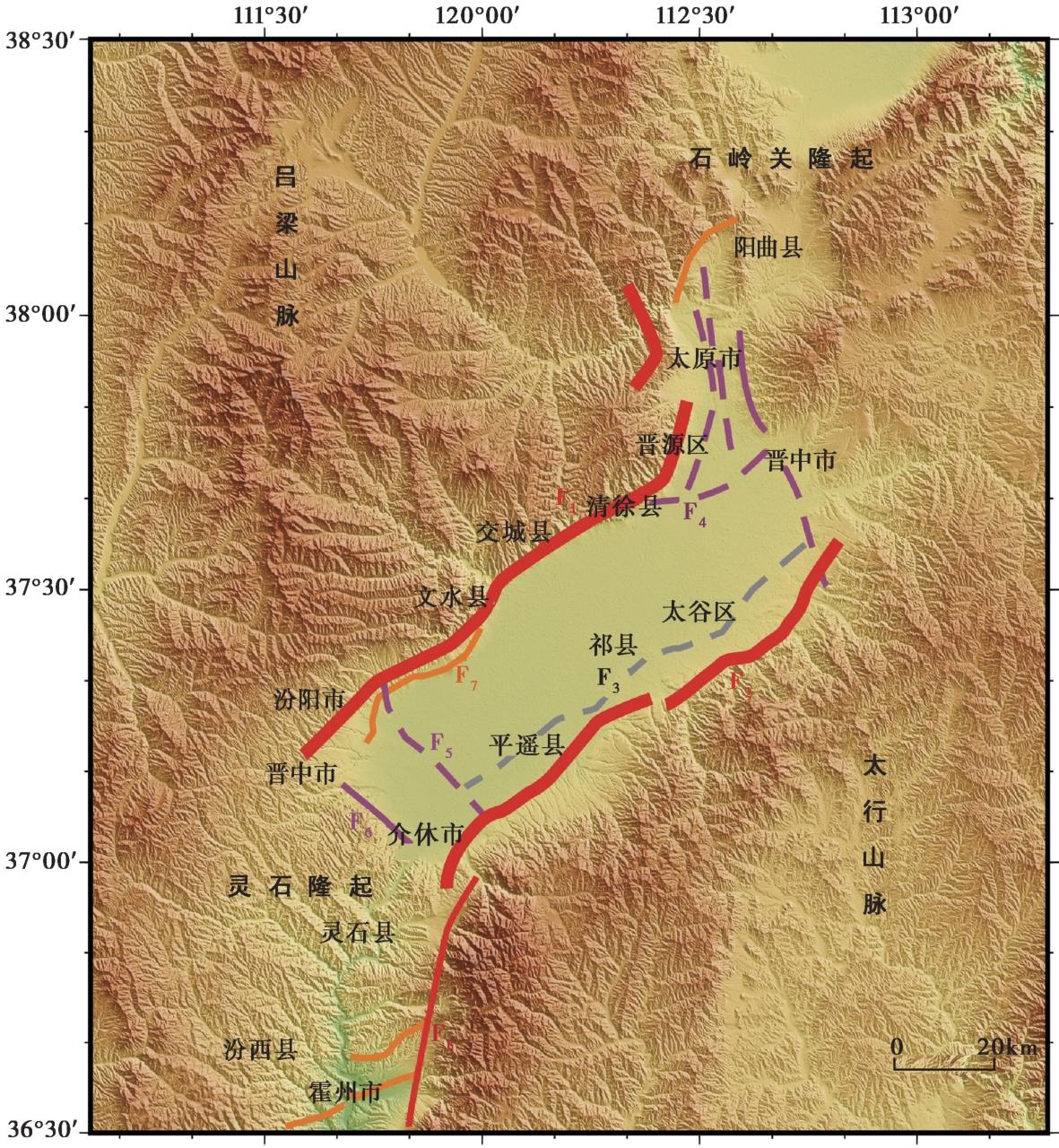

图1 太原盆地及邻区主要断裂 F1交城断裂; F2太谷断裂; F3祁县断裂; F4田庄断裂; F5汾阳断裂; F6灵石隆起北缘断裂; F7汾阳断裂; F8绵山西侧断裂。虚线代表隐伏断裂: 红色为全新世断裂; 橙色为晚更新世断裂; 紫色为中更新世断裂; 灰色为第四纪前断裂(断裂信息来源于中国地震局地质研究所 ① )

Fig. 1 Main faults in Taiyuan Basin and its adjacent areas.

| 断层 | 深度/km | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 交城断裂 | 倾角/(°) | 80 | 56 | 39 | 27 | 17 | 15 | 15 | |

| 太谷断裂 | 倾角/(°) | 80 | 无参数 | 无参数 | |||||

表1 断层等深线深度及各深度的倾角设置

Table1 Depth of contour and dip angle versus depth on faults

| 断层 | 深度/km | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 交城断裂 | 倾角/(°) | 80 | 56 | 39 | 27 | 17 | 15 | 15 | |

| 太谷断裂 | 倾角/(°) | 80 | 无参数 | 无参数 | |||||

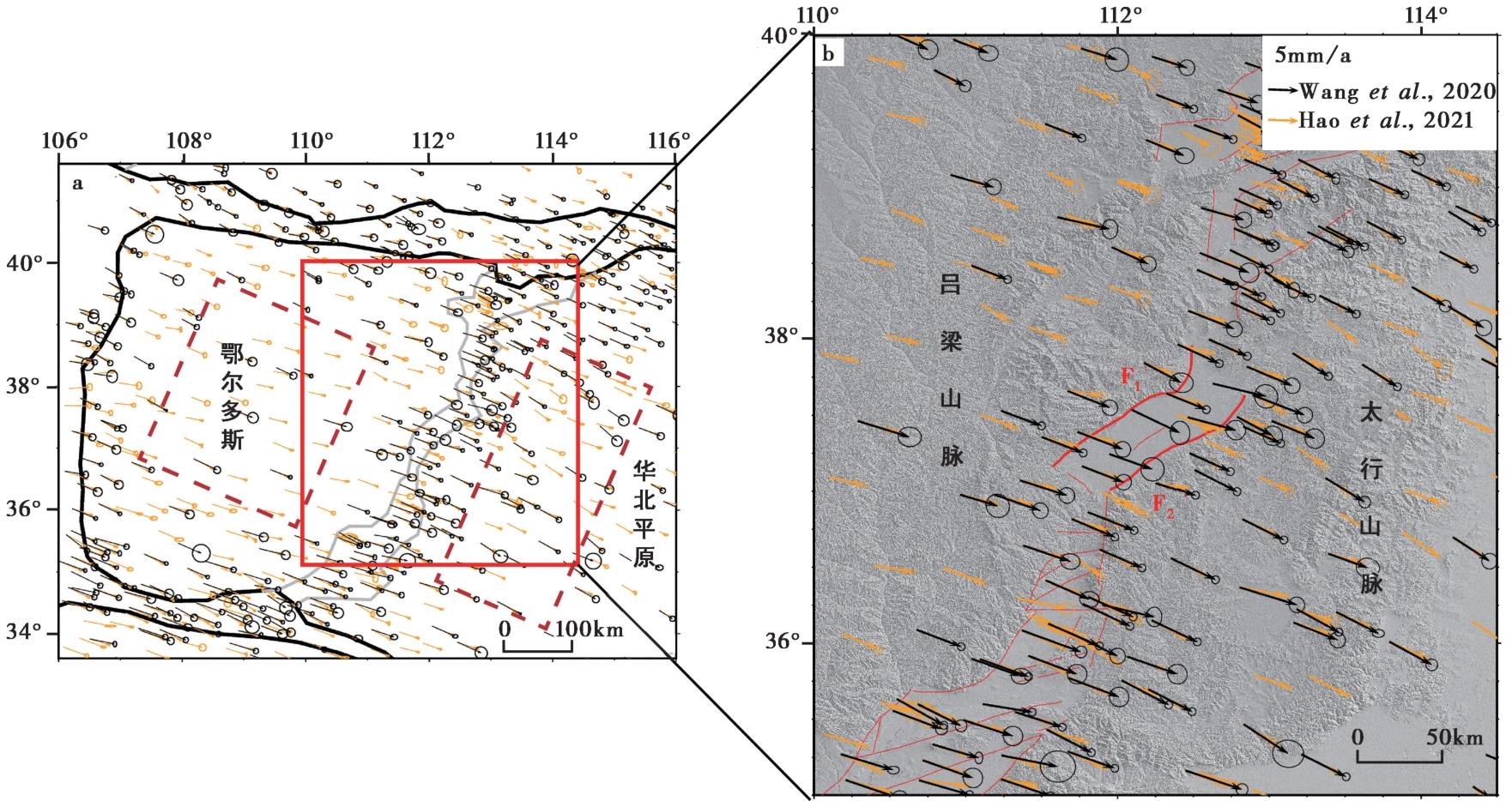

图3 鄂尔多斯活动地块及其周缘(a)和太原盆地附近(b)的GPS水平速度场(相对于稳定的欧亚基准) 图a中, 黑色粗线为一级活动地块边界, 灰色粗线为二级活动地块边界, 红色虚线内GPS速度用于计算鄂尔多斯地块与太行山块体旋转矢量, 红框为研究区及其周缘; 图b中的红色实线为断层线

Fig. 3 GPS horizontal velocity field near Ordos active block and its surrounding areas(a) and Taiyuan Basin surrounding areas(b) (Relative to Eurasian reference).

| 数据来源 | 用途 | 数量 | 观测时间 | 误差缩放因数 |

|---|---|---|---|---|

| Wang et al., | 地块-断层运动学模拟 | 25 | 1999—2016年 | 1.7 |

| 鄂尔多斯地块旋转矢量 | 5 | |||

| 太行山微块体旋转矢量 | 25 | |||

| Hao et al., | 地块-断层运动学模拟 | 10 | 2005—2019年 | 2.0 |

| 鄂尔多斯地块旋转矢量 | 32 | |||

| 太行山微块体旋转矢量 | 40 |

表2 GPS速度场数据来源、用途、数量以及观测时间区间

Table2 GPS velocity field data source, usage, quantity, and observation time period

| 数据来源 | 用途 | 数量 | 观测时间 | 误差缩放因数 |

|---|---|---|---|---|

| Wang et al., | 地块-断层运动学模拟 | 25 | 1999—2016年 | 1.7 |

| 鄂尔多斯地块旋转矢量 | 5 | |||

| 太行山微块体旋转矢量 | 25 | |||

| Hao et al., | 地块-断层运动学模拟 | 10 | 2005—2019年 | 2.0 |

| 鄂尔多斯地块旋转矢量 | 32 | |||

| 太行山微块体旋转矢量 | 40 |

| 方案编号 | 先验约束 | 模型自由度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 交城断裂两盘相对滑移参数 | 太谷断裂两盘相对滑移参数 | ||||

| 角度/(°) | 速率/mm·a-1 | 角度/(°) | 速率/mm·a-1 | ||

| N1 | 1 | ||||

| N2 | 32 | ||||

| A1 | R:-180~-90 | 56 | |||

| A2 | R:-180—-90 | 40 | |||

| A3 | R:-180~-90 | R:-180—-90 | 96 | ||

| A4 | H:120~150 | 56 | |||

| S1 | 0~1.0 | 56 | |||

| S2 | 0~0.5 | 40 | |||

| S3 | 0~1.0 | 0~0.5 | 96 | ||

| M1 | R:-180~-90 | 0~0.5 | 96 | ||

| M2 | 0~1.0 | R:-180~-90 | 96 | ||

表3 模拟方案

Table3 Modeling designs

| 方案编号 | 先验约束 | 模型自由度 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 交城断裂两盘相对滑移参数 | 太谷断裂两盘相对滑移参数 | ||||

| 角度/(°) | 速率/mm·a-1 | 角度/(°) | 速率/mm·a-1 | ||

| N1 | 1 | ||||

| N2 | 32 | ||||

| A1 | R:-180~-90 | 56 | |||

| A2 | R:-180—-90 | 40 | |||

| A3 | R:-180~-90 | R:-180—-90 | 96 | ||

| A4 | H:120~150 | 56 | |||

| S1 | 0~1.0 | 56 | |||

| S2 | 0~0.5 | 40 | |||

| S3 | 0~1.0 | 0~0.5 | 96 | ||

| M1 | R:-180~-90 | 0~0.5 | 96 | ||

| M2 | 0~1.0 | R:-180~-90 | 96 | ||

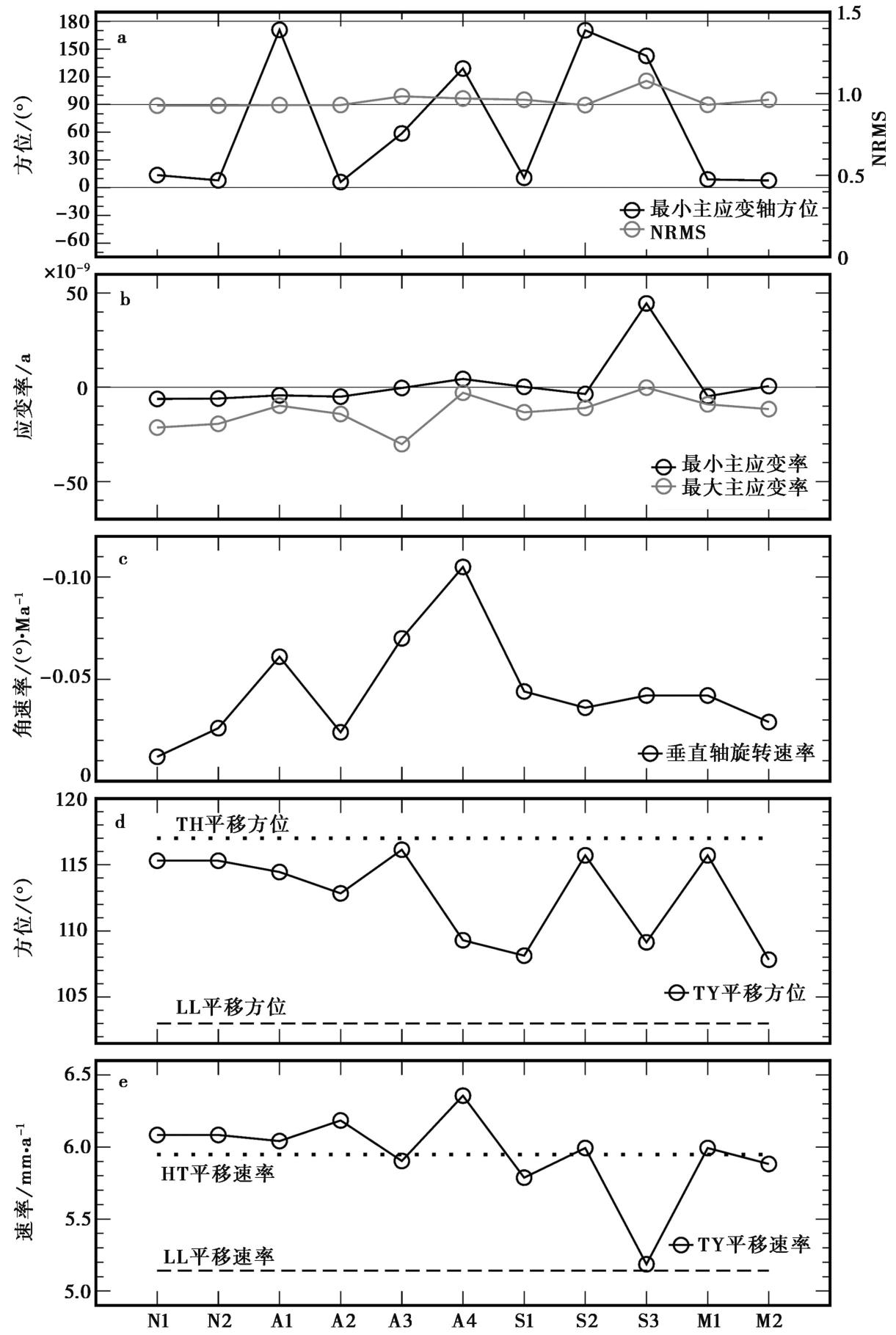

图4 模拟得到的太原盆地最小主应变轴方位(a)、主应变分量大小(b)、垂直轴旋转速率(c)、平移方位(d)及平移速率(e) NRMS为模型拟合GPS数据的归一化均方差; 最小主应变轴方位为该轴与正N向的顺时针夹角, 应变率负值表示缩短, 正值表示拉张; 垂直轴旋转速率反映块体的自旋快慢, 负角速率对应顺时针旋转

Fig. 4 Modeling results of the azimuth of the minimum principal strain rate axis(a), the maximum and minimum principal strain rates(b), the vertical axis rotation rate(c), the azimuth of translation(d) and the translation rate of the Taiyuan Basin(e).

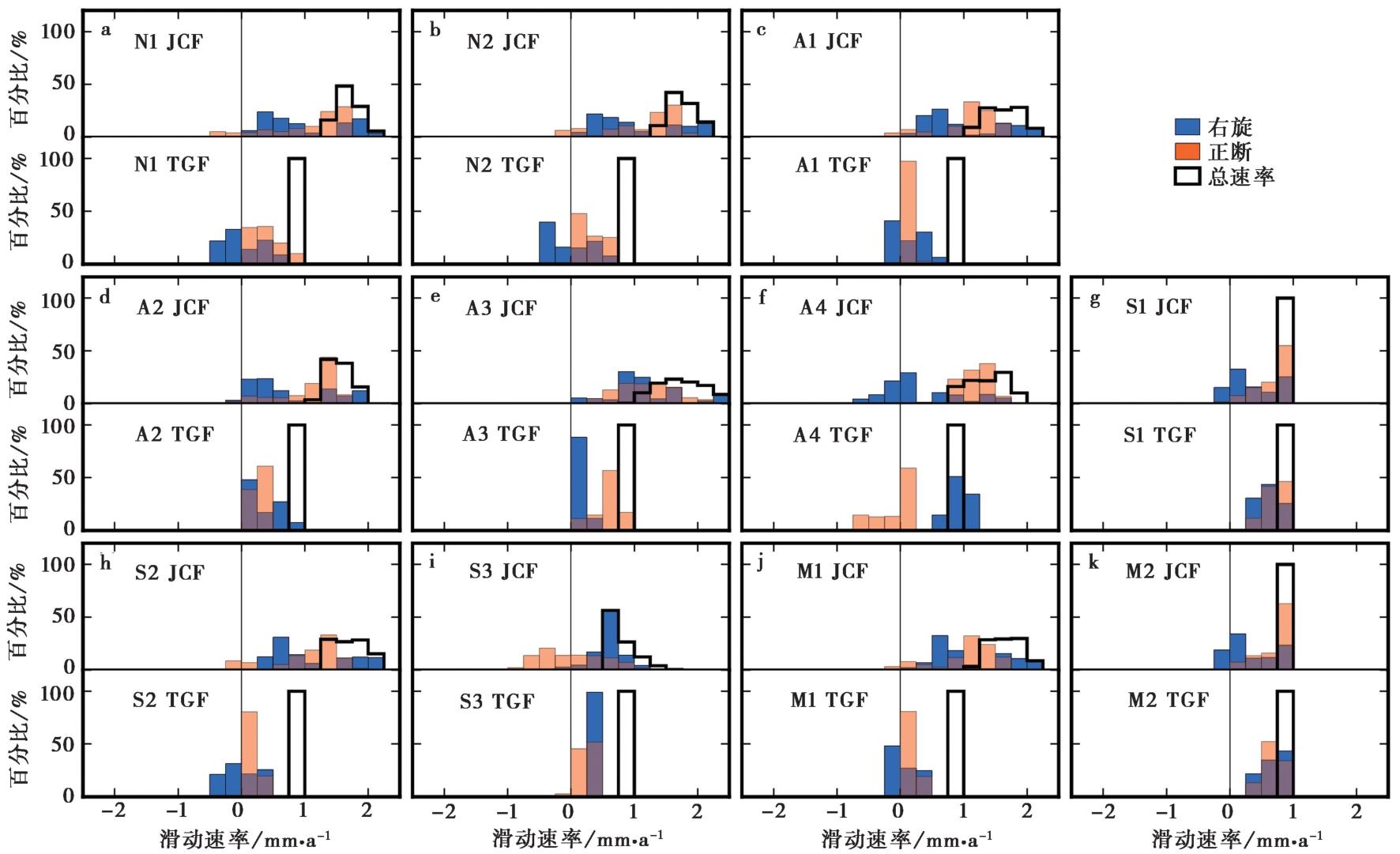

图5 交城断裂和太谷断裂断层面上长期滑移速率统计分布 各分图的上下半图分别展示交城断裂和太谷断裂的统计结果; 蓝色和浅橙色直方块分别代表右旋和正断分量, 黑色空心直方块代表总速率, 当横坐标为负值时分别表示左旋和逆断速率, 图中间竖线表示右旋与左旋、正断和逆断的分界; 浅橙色直方块底色设为透明, 与蓝色方块重叠部分显示为酱紫色; 图中字符组合对应模拟方案编号(表3)及断裂代码: JCF 交城断裂, TGF 太谷断裂, 下文同

Fig. 5 Statistical distribution of long-term slip rates on the Jiaocheng fault and the Taigu fault.

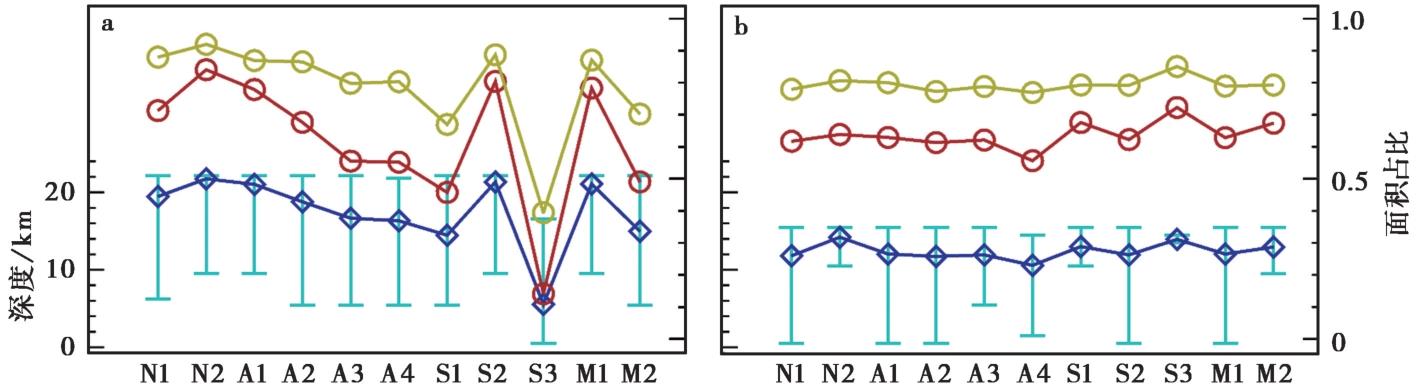

图6 各模拟方案对应的交城断裂(a)和太谷断裂(b)的闭锁规模 图中蓝色菱形-折线和红色圆圈-折线对应闭锁系数≥0.9的断层面区域底部的平均深度和区域面积占比, 青蓝色误差棒展示区域底部深度的最大值和最小值; 黄色圆圈与折线为闭锁系数≥0.5的区域的面积占比

Fig. 6 Dimensions of fault locking nodes on the Jiaocheng fault(a) and the Taigu fault(b).

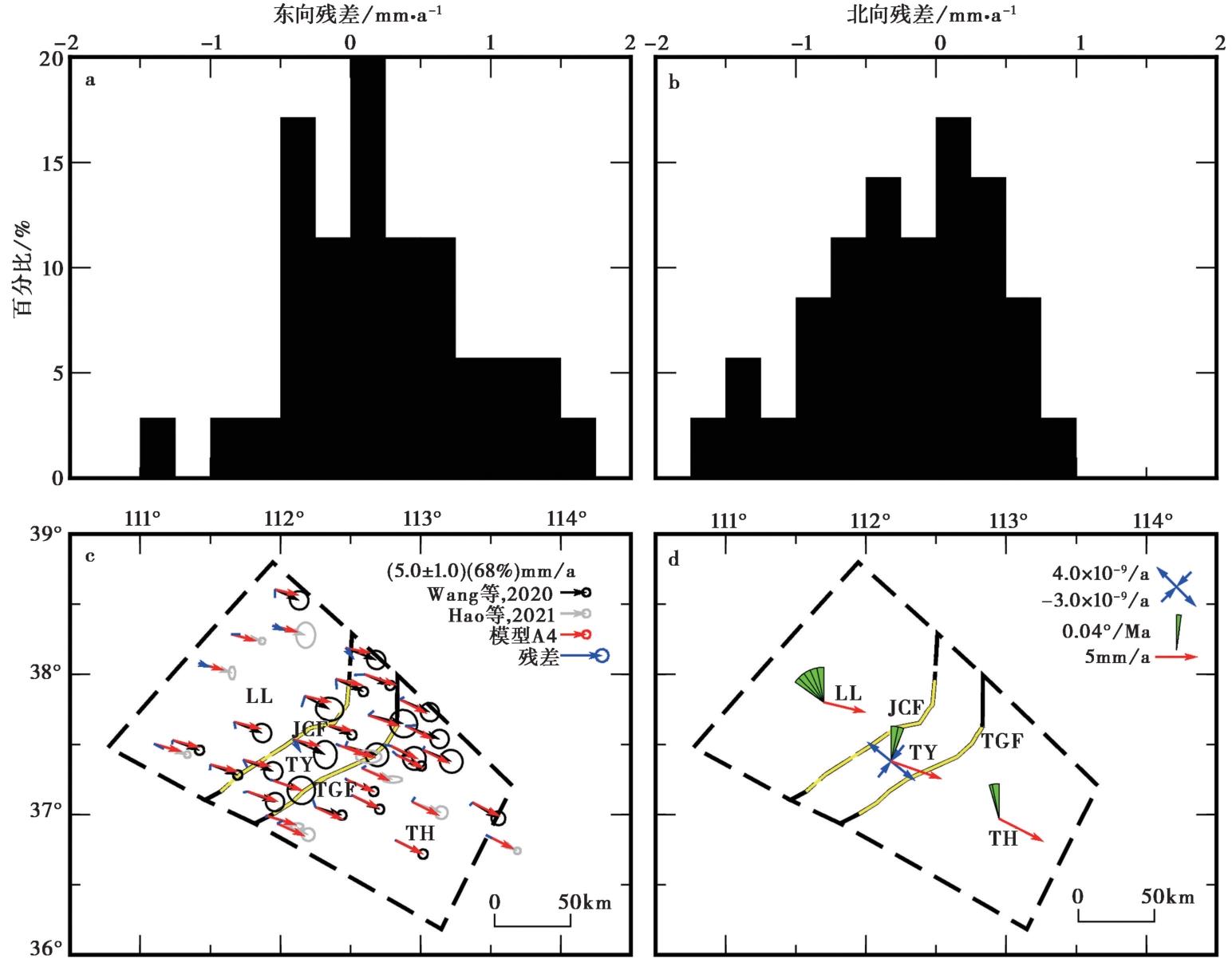

图7 太原盆地微块体运动学最优模型的模拟结果 a、b EW向和SN向的速度场拟合残差统计分布; c 观测速度、模拟速度和速度残差空间分布, 黄色线段和黑色线段分别展示断层和块体边界在地表的展布; d 微地块的平移速率、垂直轴旋转速率及盆地内部主应变率, 扇形向右 和向左展开分别表示顺时针和逆时针旋转

Fig. 7 Modeling results of the apparent optimal kinematic model for the micro-blocks around the Taiyuan Basin.

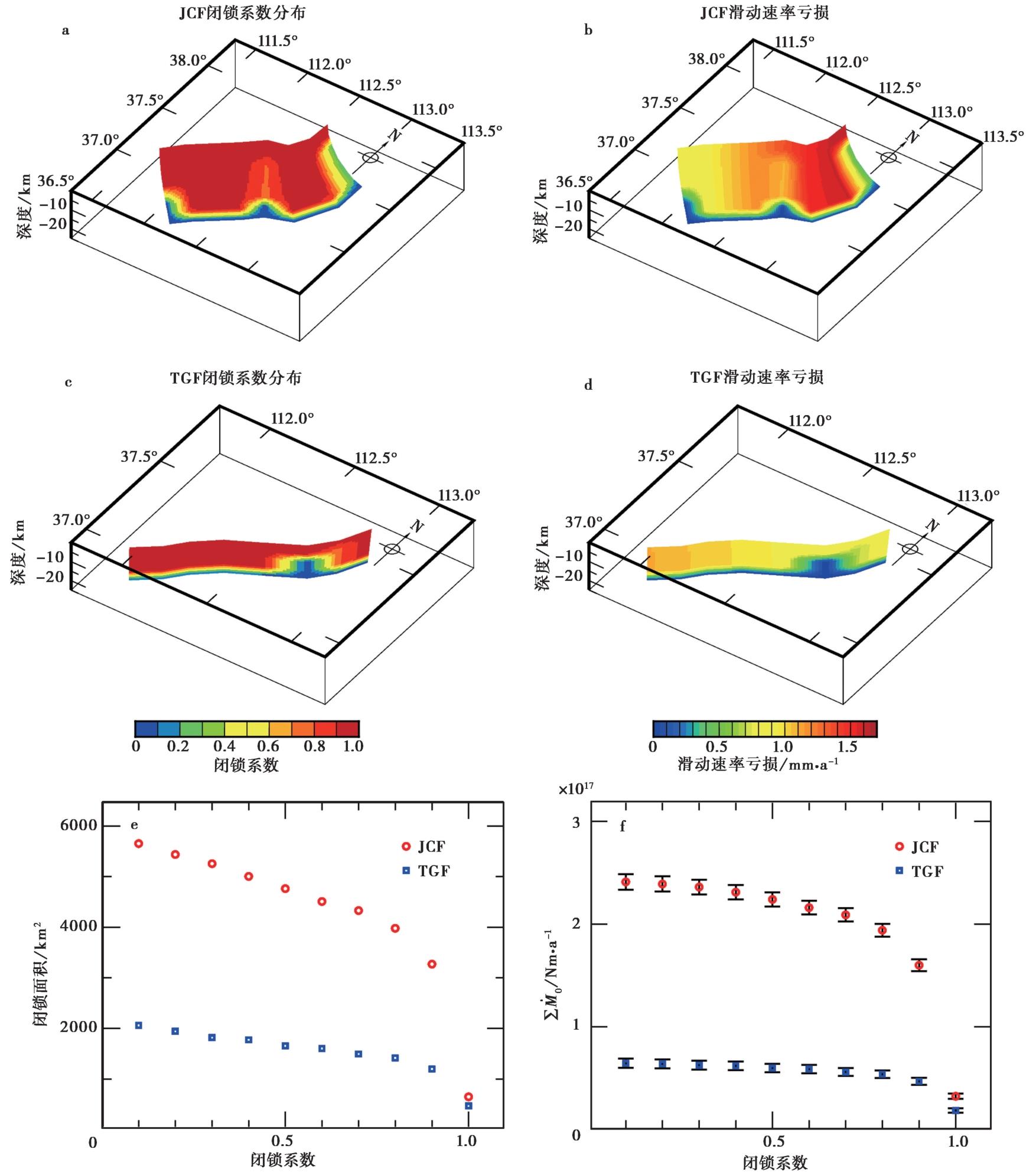

图9 断层上的闭锁系数(a, c)和滑动速率亏损分布(b, d), 以及闭锁面积(e)和标量地震矩累积速率与闭锁阈值对应关系(f) 图f中各符号处的竖线表示2倍误差大小

Fig. 9 Distributions of locking ratio(a, c)and slip rate deficit on the faults(b, d), as well as locking area(e)and accumulation rate of scalar seismic moment versus the threshold of locking status(f).

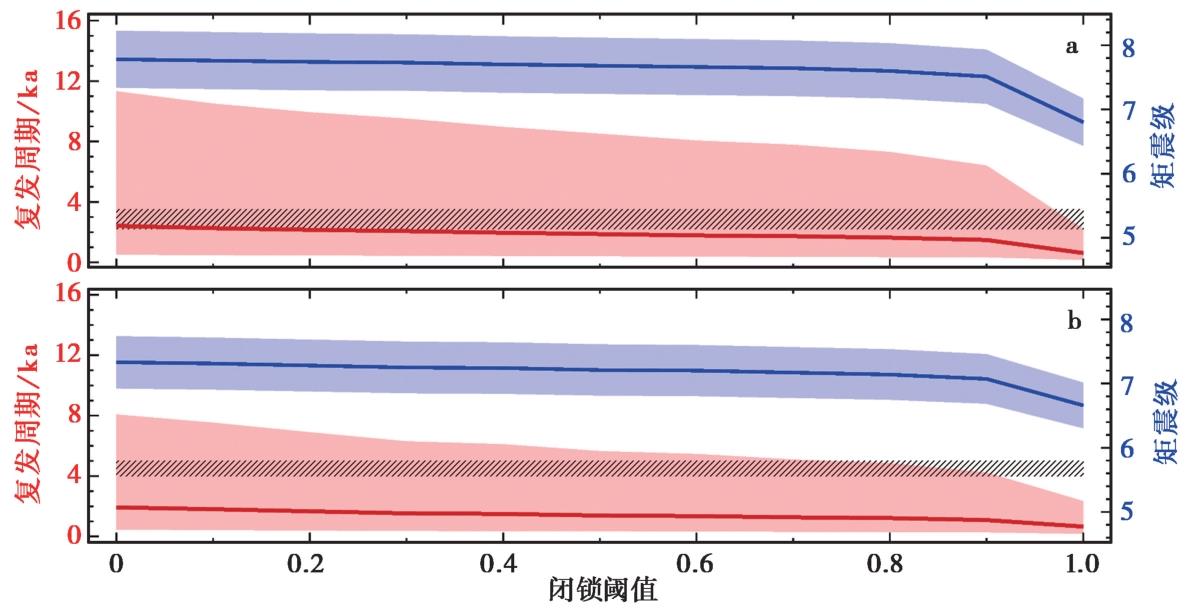

图10 交城断裂(a)和太谷断裂(b)上不同闭锁阈值对应的潜在最大特征地震复发周期和震级 图中蓝色实线和红色实线分别表示计算得到的最大特征地震震级和复发周期, 浅蓝色和浅红色阴影分别表示相应的误差范围; 黑色斜线阴影标示古地震研究揭示的前后相邻的地震时间间隔范围(谢新生等, 2007; 荆振杰等, 2016)

Fig. 10 Recurrence period and magnitude of potential characteristic earthquake corresponding to different thresholds of locking status on the Jiaocheng Fault(a)and the Taigu Fault(b).

| [1] |

蔡妍, 吴建平, 房立华, 等. 2014. 鄂尔多斯东缘地震重定位及拉张盆地过渡区的地震分布特征[J]. 地球物理学报, 57(4): 1079—1090.

|

|

|

|

| [2] |

程新原, 侯廷爱. 1996. 交城断裂中段的活动特征及其地震危险性[J]. 山西地震, 86(3): 28—32.

|

|

|

|

| [3] |

邓起东, 冉勇康, 杨晓平, 等. 2007. 中国活动构造图(1︰400万)[Z]. 北京: 地震出版社.

|

|

|

|

| [4] |

国家地震局“鄂尔多斯周缘活动断裂系”课题组. 1988. 鄂尔多斯周缘活动断裂系[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

The Research Group on“Active Fault System around Ordos Massif”,

|

|

| [5] |

国家地震局震害防御司. 1995. 中国历史强震目录(公元前23世纪—公元1911年)[M]. 北京: 地震出版社.

|

|

Department of Earthquake Disaster Prevention, State Seismological Bureau. 1995. Catalogue of Chinese Historiacl Strong Earthquakes (23rd century BC to 1911 AD)[M]. Seismological Press, Beijing (in Chinese).

|

|

| [6] |

江娃利, 谢新生, 王瑞, 等. 2004. 山西断陷系交城断裂全新世古地震活动初步研究[J]. 地震研究, 27(2): 184—190.

|

|

|

|

| [7] |

荆振杰, 刘风香, 杜义, 等. 2016. 山西太谷断裂南段晚更新世以来的活动特征[J]. 地质通报, 35(9): 1559—1569.

|

|

|

|

| [8] |

李斌, 李自红. 2018. 基于中小地震震源机制的太原盆地现今构造应力场反演[J]. 山西煤炭, 38(1): 41—45.

|

|

|

|

| [9] |

马保起, 许桂林, 盛小青, 等. 1999. 山西交城断裂活动的构造地貌学研究[G]//中国地震局地壳应力研究所(编). 地壳构造与地壳应力文集. 北京: 地震出版社: 7—15.

|

|

|

|

| [10] |

瞿伟, 王运生, 张勤, 等. 2016. 空间大地测量GPS揭示的汾渭盆地及其邻域现今地壳应变场变化特征[J]. 地球物理学报, 59(3): 828—839.

|

|

|

|

| [11] |

盛书中, 万永革, 黄骥超, 等. 2015. 应用综合震源机制解法推断鄂尔多斯块体周缘现今地壳应力场的初步结果[J]. 地球物理学报, 58(2): 436—452.

|

|

|

|

| [12] |

宋美琴, 郑勇, 葛粲, 等. 2012. 山西地震带中小震精确位置及其显示的山西地震构造特征[J]. 地球物理学报, 55(2): 513—525.

|

|

|

|

| [13] |

王长在, 吴建平, 杨婷, 等. 2018. 太原盆地及周边地区双差层析成像[J]. 地球物理学报, 61(3): 963—974.

|

|

|

|

| [14] |

谢新生, 江娃利, 孙昌斌, 等. 2008. 山西交城断裂带多个大探槽全新世古地震活动对比研究[J]. 地震地质, 30(2): 412—430.

|

|

|

|

| [15] |

谢新生, 江娃利, 王焕贞, 等. 2004. 山西太谷断裂带全新世活动及其与1303年洪洞8级地震的关系[J]. 地震学报, 26(3): 281—293.

|

|

|

|

| [16] |

谢新生, 赵晋泉, 江娃利, 等. 2007. 山西交城断裂带西张探槽全新世古地震研究[J]. 地震地质, 29(4): 744—755.

|

|

|

|

| [17] |

许桂林, 马保起, 江娃利. 1998. 山西交城断裂带第四纪活动习性及其分段特征[G]//中国地震局地壳应力研究所(编). 地壳构造与地壳应力文集. 北京: 地震出版社: 13—21.

|

|

|

|

| [18] |

徐锡伟, 邓起东, 董瑞树, 等. 1992. 山西地堑系强震的活动规律和危险区段的研究[J]. 地震地质, 14(4): 305—316.

|

|

|

|

| [19] |

张培震, 邓起东, 张国民, 等. 2003. 中国大陆的强震活动与活动地块[J]. 中国科学(D辑), 33(S1): 12—20.

|

|

|

|

| [20] |

张培震, 邓起东, 张竹琪, 等. 2013. 中国大陆的活动断裂、地震灾害及其动力过程[J]. 中国科学(D辑), 43(10): 1607—1620.

|

|

|

|

| [21] |

张文佑, 李荫槐, 马福臣, 等. 1981. 地堑形成的力学机制[J]. 地质科学, 16(1): 1—11.

|

|

|

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [1] | 张琰, 纪志伟, 翟鸿宇, 伍纯昊. 考虑速度频散的地震动场模拟及其对地震危险性分析的意义[J]. 地震地质, 2024, 46(6): 1408-1425. |

| [2] | 孙晓, 鲁人齐, 张金玉, 王伟, 苏鹏. 川滇实验场地区活动地块边界新划分参考方案[J]. 地震地质, 2024, 46(5): 1027-1047. |

| [3] | 徐晶, 季灵运, 刘传金. 2022年泸定MS6.8地震震前区域变形背景及同震形变特征[J]. 地震地质, 2024, 46(3): 645-664. |

| [4] | 李浩峰, 徐岳仁, 郭雅丽, 刘晗, 赵昕雨, 陆玲玉, 唐嘉诚. 滇西南1976年龙陵MS7.3、MS7.4 双强震触发滑坡遥感解译及其构造意义[J]. 地震地质, 2024, 46(1): 117-140. |

| [5] | 陈鲲, 高孟潭, 俞言祥, 徐伟进, 杜义, 李雪靖, 陆东华. 融合三维断层源和二维潜在震源区的随机抽样概率地震危险性分析算法研发[J]. 地震地质, 2023, 45(2): 435-454. |

| [6] | 姜丛, 蒋长胜, 尹欣欣, 王蕊嘉, 翟鸿宇, 张延保, 来贵娟, 尹凤玲. 水力压裂诱发地震活动中的b值时空异质性及其应用[J]. 地震地质, 2022, 44(5): 1333-1349. |

| [7] | 张国庆, 祝意青, 梁伟锋. 青藏高原东缘扶边河断裂周边地壳密度及垂向构造应力特征[J]. 地震地质, 2022, 44(3): 578-589. |

| [8] | 哈广浩, 任治坤, 刘金瑞, 李智敏, 李正芳, 闵伟, 周本刚. 青海都兰地区夏日哈活动断裂带的发现及其构造意义[J]. 地震地质, 2021, 43(3): 614-629. |

| [9] | 王绍俊, 刘云华, 单新建, 屈春燕, 张国宏, 解朝娣, 赵德政, 范晓冉, 华俊, 梁诗明, 张克亮, 代成龙. 2021年云南漾濞MS6.4地震同震地表形变与断层滑动分布[J]. 地震地质, 2021, 43(3): 692-705. |

| [10] | 华俊, 赵德政, 单新建, 屈春燕, 张迎峰, 龚文瑜, 王振杰, 李成龙, 李彦川, 赵磊, 陈晗, 范晓冉, 王绍俊. 2021年青海玛多MW7.3地震InSAR的同震形变场、断层滑动分布及其对周边区域的应力扰动[J]. 地震地质, 2021, 43(3): 677-691. |

| [11] | 张迎峰, 单新建, 张国宏, 李成龙, 温少妍, 解全才. 2020年MW6.0柯坪塔格地震的变形特征及其对周边地震危险性的启示[J]. 地震地质, 2021, 43(2): 377-393. |

| [12] | 李玉江, 石富强, 张辉, 魏文薪, 徐晶, 邵志刚. 川滇地区主要断裂带上的库仑应力变化及其对地震危险性的指示[J]. 地震地质, 2020, 42(2): 526-546. |

| [13] | 文翔, 周斌, 史水平, 覃坚, 李家宁, 何衍, 阎春恒, 罗远鹏. 桂西北地区近期重力与地壳形变综合分析[J]. 地震地质, 2019, 41(4): 927-943. |

| [14] | 张群伟, 朱守彪. 华北地区主要断裂带上的库仑应力变化及地震活动性分析[J]. 地震地质, 2019, 41(3): 649-669. |

| [15] | 董绍鹏, 张培震, 郑文俊, 余中元, 雷启云, 杨会丽, 刘进峰, 宫会玲. 河套地区狼山山前断裂的古地震研究——构造及地震危险性启示[J]. 地震地质, 2018, 40(6): 1216-1239. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||